「エンジニアって休日も勉強するって聞いたけど実際どうなの?」

「プライベートな時間はちゃんと確保したいけど周りと差ができないか心配」

このように思う方も多いのではないでしょうか。

エンジニアは技術が全てと考える人も少なくないため、休日に勉強するのが当たり前と思われているようです。

とは言っても、プライベートの時間も大切にしたいと思いますよね。そんな疑問を持っている方もこの記事を読むことで、下記のことがわかります。

今回は、エンジニアとして実際に業務している僕が「エンジニアは休日に勉強すべきか」という観点で、リアルな実態をお話していきます。

エンジニアでも休日に勉強する必要はなし

結論からお話すると、たとえエンジニアであっても休日に勉強をする必要はありません。

というのも、会社で必要なスキルは会社の業務時間中にできるようになるためです。むしろ、休日に勉強しないと業務がまともにこなせないなら、それは会社の責任です。

過去に「エンジニアは休日も勉強すべき」と話題になった株式会社AXIAの社長ブログでも下記のように書かれています。

仕事をこなしていくという観点から言えばプライベートでの勉強を一切やらなくても何とかなります。たとえ未経験で入社してきた人であってもそれくらいの教育は行っています。

引用元:エンジニアは業務時間外でも勉強するべきなのか|株式会社アクシア

Twitter上でも、「エンジニアは休日返上で勉強すべし」に違和感を感じている人がいます。

エンジニアはべつに休日返上で勉強する必要ない

— モリ|Web系フリーランス (@MockRoll) November 11, 2022

ひとえにエンジニアといっても

・趣味で休日もプログラミングする方

・とくに業務で必要ないため、勉強しない方

・今後のキャリアのために勉強している方

・業務についていけず、勉強せざるを得ない方

など様々#駆け出しエンジニアとつながりたい

エンジニアは技術書を〜とか休日勉強しないと〜とかよく見るけどマジで気持ち悪いと思ってる。そんなこと話してるのこの職業ぐらいだろ。ツイッターエンジニアってマジで一生同じ話してるよな。

— 悲報 (@OLOPATADINE_m) November 13, 2022

基本的に業務をする上で必要なスキルは業務でつけるべきです。

では、実際に休日に学習しているエンジニアはどれほどいるのでしょうか。

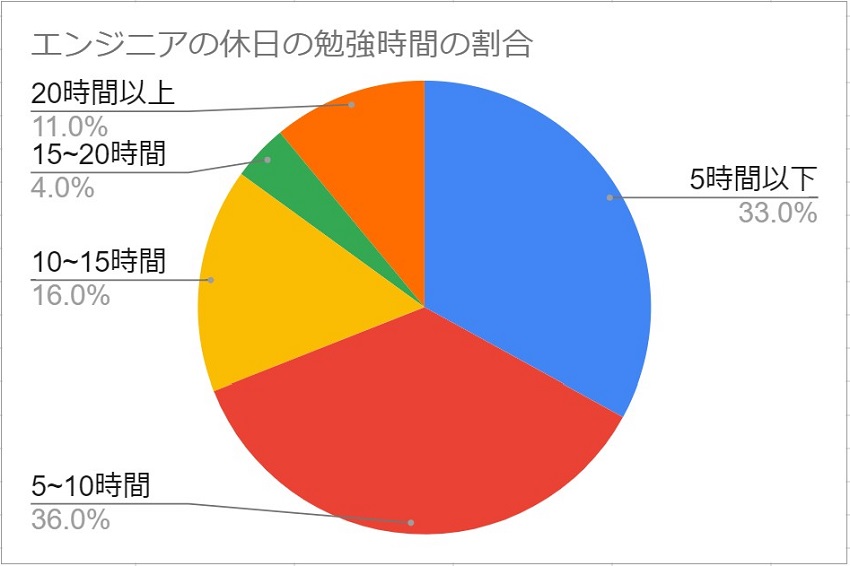

休日の勉強時間は1週間あたり10時間以内が7割

ITエンジニア向けの学習サービスを提供しているギノ株式会社のアンケートによると、週に10時間以内しか勉強をしていない人が約7割という結果になりました。

ただし、このアンケートを掲載している記事を読んでみると、この数字はpaizaという学習サイトを利用しているユーザーにアンケートを取っているため、実態はもう少し勉強していない人が多いだろうと予想されていました。

僕もこの時間は少し多いという印象を受けます。前職の会社を振り返ると、若手層はスキルが足りないため休日に学習している人も多かったですが、家庭がある30代以上の方は十分な学習時間を取れていなかったように思います。

1週間10時間という学習時間を長いと捉えるか短いと捉えるかは人それぞれですが、極端に長い時間を学習にかけているわけではないことが分かります。

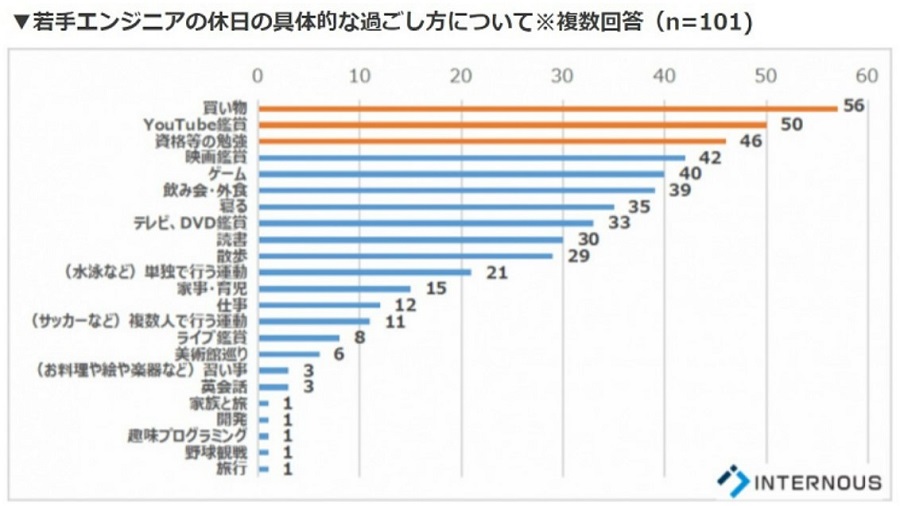

休日は普通に過ごしているエンジニアが多い

また、プログラミングスクールなどを運営しているインターノウス株式会社の調査によると、若手エンジニアでは買い物やYouTubeの鑑賞などに休日の時間を使っている人が多いという結果が得られています。

一方で、半分近くの人が資格等の勉強を行っています。やはり、若手だと勉強に意欲的な人も多いのでしょう。

休日も勉強しないとエンジニアとして落ちこぼれるのか?

ここまでの内容を読んで、休日も勉強しないといけないわけではないとは言え、特に若手だと休日も勉強している人が多く、焦っている人もいるかもしれません。

結論:そんなことはないが、今の業務内容による

ただ、結論から言うと、休日に勉強してないからといって落ちこぼれるわけではありません。なぜなら、今は空前のエンジニア不足だからです。

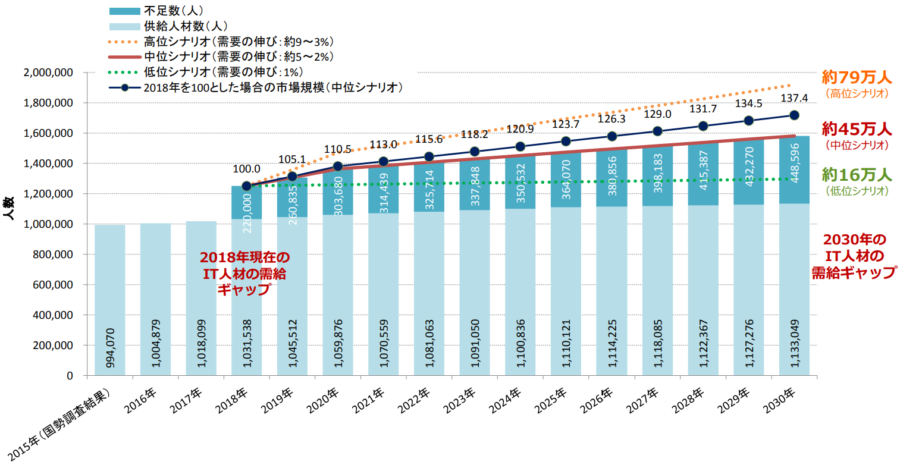

2030年には、約45万人が不足すると予測されています。

年々エンジニアの数は増えてきてはいますが、それ以上に需要のほうが多いため、業務内で身につくスキルでも十分通用するでしょう。

とはいえ、すべてのエンジニアが休日に勉強しなくていいかというと、そうでもないと思っています。

というのも、テスターやサーバー監視などをメインの仕事としてやっている人は、将来的に給料が上がる見込みは低いため、業務時間外でも勉強したりオリジナルアプリを作るなどして、Webエンジニアに転職したほうが長期的にはいいと思います。

とはいえエンジニアが休日に勉強するメリットもある

基本的には、業務時間内でスキルアップしていけばいいとはいえ、1週間に10時間以上も勉強している人が3割程度しかいないということは、他のエンジニアに差をつけることができるということです。

なので、休日にも勉強することには以下のようなメリットがあります。

給料が上がりやすくなる

勉強する「だけ」で給料は上がりませんが、勉強した結果の「スキル」や「アウトプット」が評価されやすくなり、結果給料が上がります。

勉強したかどうかで本当に評価って変わるの?

と思う人もいるかもしれません。

僕は開発リーダーや新人エンジニアの育成もやった経験があるので分かりますが、一緒に仕事していればプライベートで勉強している人としていない人との差は一目瞭然です。

また、プライベートで勉強しない人には、業務上で必要なことは全て業務時間で教育しなければならないので、教育コストも上がります。

結局、企業は生み出した利益の一部を給料として社員に支払っているわけなので、教育コストの削減という点で会社の利益に貢献している人ほど給料が上がりやすいのは当然とも言えます。

重要な仕事を任せてもらいやすくなる

自分で勉強する人はどんどんスキルアップして、他のエンジニアとの成長スピードは比較にならないので、結果的に勉強している人ほど重要な仕事を任されやすくなります。

特に新卒エンジニアを多く採用している企業だと、勉強している人としてない人の間の差が如実に現れます。入社前から働いた経験のある人は頭一つ抜きん出てますが、そうでなければ入社時点では同期は横並びです。

そこから出世する人・しない人の差を生む一つの要因として、勉強しているか・してないかが影響してくるのは言うまでもないでしょう。

転職や独立がやりやすくなる

給料と同様ですが、休日に勉強していることが転職やフリーランスでの仕事の獲得しやすさに直結するわけではありません。

以前、フリーランスエンジニア向けの案件紹介サービスのMidworksで話を聞いてみましたが、エンジニアの案件紹介をする際に休日に学習しているかどうかは関係ないという話でした。

その当時、僕は休日の学習を通して、

- 新しい技術が扱えること

- エンジニアとしてLTなどでアウトプットしていること

- iOSのアプリをリリースしていること

といったアピールがどのような影響をもたらすかについて聞いてみましたが、「休日のアウトプットよりも実務経験が重視される」と言われました。

とはいえ、勉強していることが別の会社では評価されるということは珍しくありません。

例えば転職サイトのGreenでは、下記のような求人があります。

この求人の一部を見ると下記のように要件が書いてあります。

必須要件:JavaScriptの開発経験1年

歓迎要件:React Nativeのモバイルアプリ開発経験

もしReact Nativeの実務経験がなくても、僕のように自己学習でアプリのリリースまで経験していると歓迎要件にも当てはまるため、採用される可能性がグッと上がるのです。

転職やフリーランスを目指してなくとも、副業で仕事が獲得できることもあり、どんどん面白い案件に携わることができるのです。

エンジニアは休日に何を勉強するべきか?

ここまでは「エンジニアは休日に勉強すべきか」を紹介してきましたが、肝心の勉強内容は人によるとしか言いようがないところもあります。

今の会社で給料を上げることが目的なのであれば、業務に関連したことを勉強すべきです。

何か作りたいアプリがあるのであれば、趣味も兼ねて作ってみるべきです。やはり、ゼロからサービスをリリースしてみた経験は大きな財産になります。

たとえWeb系じゃないエンジニアだったとしても、何かしらのプロダクトの運営に携わっているはずです。であれば、そもそもサービスとはどういうふうに設計され、作られ、運用されるのか、その全体像を把握しておくことは俯瞰的な視野を養うことにつながります。

特にやりたいことがなければ、副業してみるのもアリ

やりたいことや勉強したいことがないのであれば、収入アップも兼ねて副業してみるのもいいでしょう。副業であれば実務経験にもなるので、転職や独立の際のアピールにも使えます。

おすすめの副業サイトも選んでおいたので、紹介します。

おすすめの副業サイト

Workship

Workshipは、週1日~、土日のみ、副業・複業など柔軟な働き方の案件が中心のサイトです。

Workshipを通じて業務を開始すると、最大500万円の補償が受けられる保険が無料で自動的に付帯されます。情報漏洩・著作権侵害・サイバー攻撃による損害などの賠償責任に対してのものですね。

副業がはじめての方でも、万が一のときも安心です。

また、案件成約時に1万円のお祝い金ももらえるので、登録しない理由がありません。

週1複業

週1複業は、IT系の技術職に加え、ライターや広報・PR、営業、人事・総務・法務、経営企画など、ホントに多種多様な案件が掲載されています。

会員登録しないと案件が見られないのがネックですが、いざ登録してみると意外と案件数が多かったので、いい意味で驚きました。

他にも、全ての案件でクライアントと直接契約となるので、マージンは0円で高い報酬を期待できます。

まずは登録して、自分にあった案件があるかどうかを探してみましょう。

Anycrew

Anycrewでは週1日~の案件を取り扱っており、リモート・在宅案件が多めです。

DXの推進やオンラインでビジネスを展開する企業が増えてきたこともあり、週数時間程度で月10万円ほど稼げる案件など、割のいい高単価な案件もあります。

他にもコンサル案件や開発案件など、あなたの目的に合った案件を見つけられます。

またAnycrew独自の機能として、Facebookのつながりデータを基に、人脈が広い人ほど受注しやすい仕組みが整っています。

スキルに多少の不安があっても、人脈に自信のある方であれば十分案件を獲得できるチャンスがあります。

Otanomi

Otanomiは、マーケティングや広報・PR、商品開発や事業企画などの案件が多めの副業サイトです。

地方の案件に特化しており、特に地方出身者は地元の案件が見つかるかもしれません。また、一部現地にで向かわないといけないものもありますが、基本的にはリモート可の案件が多めです。

一方で、地方にはITやマーケティングに詳しい人が少ないので、求めているスキルなどがふわっとしている印象です(まあ、副業案件では、最初に言われた内容と違うことをすることになるというのも、往々にして起こりますが…)。

Otanomiは登録無しでも案件の情報を見ることはできるので(一部の情報は登録した会員のみ閲覧可)、まずはサイトを覗いてみるといいでしょう。

びるどる

びるどるは、Webサイトの制作やロゴ制作、Webライティング、SEO、写真・動画撮影など、Web周りに特化した副業サイトです。

扱うWebサイトは、コーポレートサイトや採用サイト、LPなどの小規模なサイトから、ECサイトやコンテンツマーケ用の大規模なサイトまで幅広いです。

また、クライアントの要望次第では、WordPress以外のCMSで構築する案件もあります。

なお登録した後、クオリティを担保するための審査があり、その分CrowdWorksのように競争過多になりにくいので、案件獲得の手段を増やすためにも登録してみるといいでしょう。

ココナラ

まだ実務経験が少ないうちは、副業サイトで案件を受注するのは至難の業です。代わりに、ココナラを利用してみるといいでしょう。

ココナラでは以下のようにあなたのスキルを出品できるため、経験年数に関係なく、あなたにできる範囲の仕事を募集すればいいのです。

どういうサービス内容にするかを考える手間はかかりますが、以外なスキルが売れることもあるので、まずは試しに始めてみましょう。

なお、似ているサービスにCrowdWorksがありますが、クラウドワークスでは掲載されている仕事をあなたが選ぶ形式です。

どんなサービスを掲載したらいいか分からない人や、サービス内容を考えるのがめんどくさい人は、まずはクラウドワークスから利用してみてもいいでしょう。

なお、おすすめの副業サイトは以下の記事でも紹介しています。

まとめ|休日の勉強は将来の投資

ここまでの記事のポイントをまとめます。

- エンジニアでも週10時間以上勉強している人は約3割

- だからこそ勉強することで差をつけられる

- 休日の勉強が直接的に給料アップなどにつながるわけではない

- 結果的に給料アップや、転職・フリーランス案件の獲得・副業につながりやすい

つまるところ、休日の勉強は将来への投資になるのです。

- 副業で面白い案件に携わる

- 知識の幅を広げる

- 勉強会に参加する

など、学習を続けていると様々な経験を積むことができるのです。

特に勉強したいことがないのであれば、副業をやってみるのもいいですよ。